省足球聯賽那麼多,為何只有蘇超爆火? 聊聊背後的真相!

在蘇超之前,不少省份早就有城市之間的足球聯賽。

比如廣東,10年前就有廣東省足球協會聯賽,作為改革開放最主要的前沿陣地,很多事情粵都是風向標、排頭兵。

那麼問題來了,為什麼火爆的卻是蘇超?

江蘇省城市足球聯賽,被外媒稱為「中國版社區足球狂歡」。。

帝哥從多方面,聊聊這背後的原因。

由於知識文化水準有限,或有紕漏,敬請原諒。

看到如今破圈的蘇超,很容易讓我想到當年美麗的政治老師總說的一句話:

“我們優勢是什麼?”

“集中力量辦大事!”

如果是民間組織、協會組織,是達不到這個聲量、流量的。

今年江蘇省政府工作報告兩次提及足球:在2024年文旅體育事業和產業發展部分,提到城市足球新亮點。

在2025年的重點工作部分,提到要加快三大球振興發展,開展全省城市足球聯賽。

螢幕前一定會有在單位上班的朋友,在體系裡的你,一定會比我更清楚,這兩句話的分量。

政府層面的重視和推動是蘇超迅速爆火的直接原因。

沒有政府的支援,很多事情根本就難以開展。

場地、交警、消防、急救、通訊、交通、安保、宣傳怎麼統籌安排?

領導開個協調會就好了。

江蘇省的領導,喜歡足球。

第二點,足球文化和傳統。

江蘇是中國現代足球的重要發源地之一,1910年在南京舉辦的首屆全國運動會首次將足球列為正式比賽專案。

大夥更熟悉的江蘇蘇寧(拿了中超冠軍后解散),積澱了很多球迷。

主隊解散以後,「無家可歸」,需要精神上的寄託,怎麼辦?

蘇超提供了這樣的情感載體。

區別於職業足球,蘇超球員的組成來自各行各業,有退役球員,也有大學生、醫生... 水準不如職業,但突出一個接地氣。

這也是吸引觀眾的一個點。

第三,經濟能力。

為什麼江蘇能把這樣的事情辦成、辦好?

這麼大的規模,是需要大量的資金投入的。

江蘇13個地級市均為全國GDP百強城市,你得大家的家庭條件都差不多,這才能統一到一起。

2025年,該省撥款1.87億元用於場館運營及全民健身活動。

全省擁有11632個足球場地,人均足球場面積全國第一。

最直接的例子,聯賽需要贊助? 給宿遷的東哥打個電話不就行了...

這就叫經濟基礎。

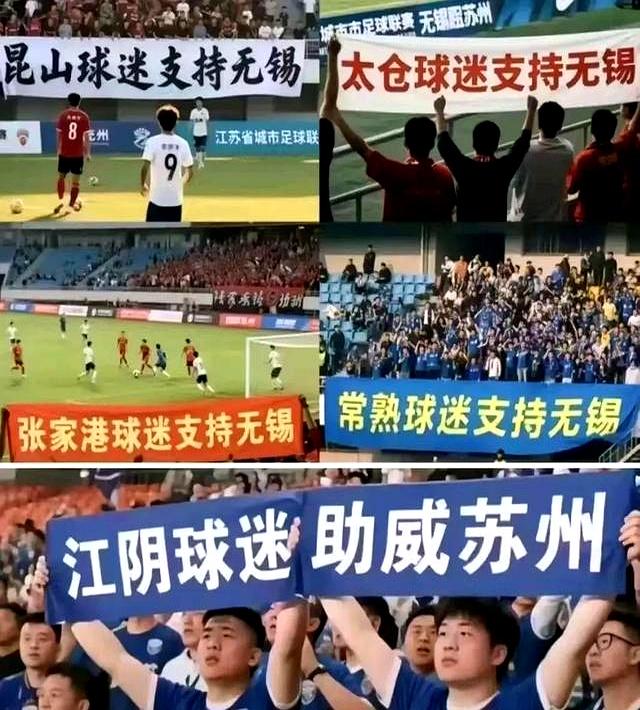

如果你最近瞭解過蘇超,還有一件事是讓人印象深刻的。

蘇“十三太保”的“散裝”文化被轉化為賽場上的城市榮譽競爭。

在官方的引領下,有了很多好玩的梗,這加速了傳播。

例如徐州與宿遷的「楚漢之爭」、南京與南通的「南哥之爭」等歷史梗,再加上從最早的南京文旅「比賽第一,友誼第十四」,到上一輪墊底的蘇錫常被嘲笑為「太湖三傻」,然後鎮江也被加上成江南四大菜子...

常州就更逗了,因為一次次輸球,被調侃為筆劃越來越少,由常州到吊州到巾州到|州。

這都激發了全民參與熱情。

足球不僅僅是一項運動,更成為了地域文化傳播、推廣的載體。

江蘇的特殊性。

南京提出“比賽第一,友誼第十四”。

足球競技的背後,是各市在經濟發展、文化認同上高度獨立,形成獨特的地域競爭與互動關係。

這叫什麼? 認同獨立性。

該省現行區劃形成較晚,歷史上長期處於不同行政單元管轄狀態。

比如徐州,在元代屬河南江北行省,建國初期短暫隸屬山東,徐州人甚至更易聽懂山東方言。

如果你是廣州人、東莞人,當你去到別的省份,介紹自己時,你可能會說,我來自廣東。 深圳就更不用提了,來了就是深圳人的口號,喊得飛起。

如果你是南寧人、桂林人,當你去到別的省份,介紹自己時,你可能會說,我是廣西老表。

但是,江蘇人不一樣,恨不得把自己的介紹具體到什麼江蘇的什麼鎮...,「江蘇人」身份常被弱化,連省會南京彷彿都被弱化了。

“南京總想當大哥,蘇州不服GDP高,徐州自認淮海中心,南通搶注南哥稱號!”

蘇超的出現,將「十三太保」的競爭推向高潮。

從一個媒體從業者的角度看,這就叫會運營。

有沒有值得國內的職業聯賽學習的地方? 一定的。

最後,帝哥是怎麼看蘇超爆火的?

這不是單純的競技行為,而是文旅行為。

因此,我不知道它能爆火多久,畢竟官方肯定會計算投入產出比,這才知道這事兒幹得值不值。

最直接的表達:通過賽事,到底促進消費的能力如何?

從其他曾爆火的民間比賽我們就可以知曉,熱度總會過去,暴風雨吹過能真正留下來的,才是真的。

如果想辦出延續性,終究還是得考慮好自我生存的問題。

當然,這不是我們這些看客需要思考的。

如果你是蘇超的球員、蘇超的球迷,好好享受當下就好了。

普通老百姓,如果能從此收穫到快樂,那就繼續支持參與。

但是,我不再希望看到拿蘇超和國足去對比,很不喜歡這種比較。

雖然都是踢足球,雖然能理解大夥對國足的恨鐵不成鋼...

不過,娛樂和職業競技是兩碼事,不能混為一談。

這篇推送,把我想表達的點,都寫出來了。

網站地圖

網站地圖

聯絡方式

聯絡方式

App

App